人生100年時代。世界に類を見ない超高齢社会を迎える日本において、私たちは「老い」や「死」についてどれだけ考えてきたでしょうか。こうした時代の変化に応じて「死」に思いをめぐらせる機会をつくる展覧会「END展 死から問うあなたの人生の物語」が、2022年5月27日〜6月8日までiTSCOM STUDIO & HALL二子玉川ライズで開催されました。死や老い、人生について4つのテーマを設定し、関連する「名作マンガの1シーン」と共に展示した展覧会は日に日に話題となり、会期12日間で9600人の来場者を数えました。

なぜ「死」がテーマに?

現代の私たちは、「死」という存在を、こわいもの・見たくないものとして遠ざけがちです。それでも、あえて展覧会テーマに選んだのはなぜでしょうか。

「この展覧会は、「HITE-Media」という研究プロジェクトをもとにしています。これは、情報技術が発展していく中で社会や人間の価値観がどう変化していくかをテーマにした研究です。ただ「未来社会を考える」と言ってもあまりにも壮大なテーマなので、きっと他人事にしか聞こえないだろうなと。そこで、皆が自分事として考えられるテーマとして、誰にも100%の確率でやってくる「死」を取り上げようと思ったんです」(キュレーター 塚田有那)

キュレーター塚田有那/撮影・三田村亮

「そして今回はさらに、〈経済・社会が成熟し、超高齢時代を迎えた都市の街づくり〉というテーマも重なることで、死を遠ざけすぎることなく、生の延長として受け止めることで、それをきっかけに、自身の“いま・ここ”を見つめ、語り合い、対話する、そんな参加型の展覧会として設定しました。また、この展覧会を通じて、いま東京周辺で暮らす人びとの、生身の気持ちや等身大の声、そして何を大切と考えるのかといった価値観やその変化を見出せるような工夫も凝らしています」(東急ラヴィエール株式会社 石寺敏)

マンガの名場面と共に、「死」を考える

本展は大きく4つのテーマをもとに、数々のマンガの名場面が配されています。「魂のゆくえ」と題された最初のパートでは、宗教や土着信仰的なアプローチから、死ぬこと・弔うことを考えさせるマンガが多く取り上げられています。

注目は、本展のメインビジュアルにもなっている、書き下ろしマンガ《「遠野物語」より》(五十嵐大介)。民俗学者・柳田国男が記した「遠野物語」にあるお話「オット鳥」の物語を、毎日スマホを持つ現代人の世界観と接続し、現代の生活のなかにも「目に見えぬ魂」の行方を想像させるようなストーリーが展開されていました。

五十嵐大介《「遠野物語」より》

次のパート「終わりの選びかた」は、最期の迎える場面の多様さ、生まれ変わることについて問うています。「コジコジはコジコジだよ」という至言を放つ『コジコジ』(さくらももこ)、アイヌ文化を今に伝える人気漫画『ゴールデンカムイ』などが紹介されている他、葬送の方法について聞いたアンケート結果からは、これまでの葬儀に対する価値観が変化しつつあることがうかがえます。

『コジコジ』のパートでは、「生まれ変わったらまた自分になりたいですか?」という問いかけとともに、参加者が一票ずつ豆を投票できるボードを設置。会期中、多くの人が「自分だったらYESか、NOか?」と考えを深めていきました。

3つめのテーマは「死者とわたし」。ここでは、死者と残された人の関係性に注目しています。例えば、2020年に韓国で放送されて物議を醸した『Meeting You』というドキュメンタリー番組は、幼くして亡くなった子供をアバターで再現し、実母がVR上で再会するという衝撃的な内容でした。すでに死者を復活させる技術が登場していることを知るとき、私たちはどのような選択をするのかを問いかけています。テクノロジーを使って死者と会うことの可能性は、今後ますます広がっていくでしょう。

死のタブーとは、老いとは何かを問う

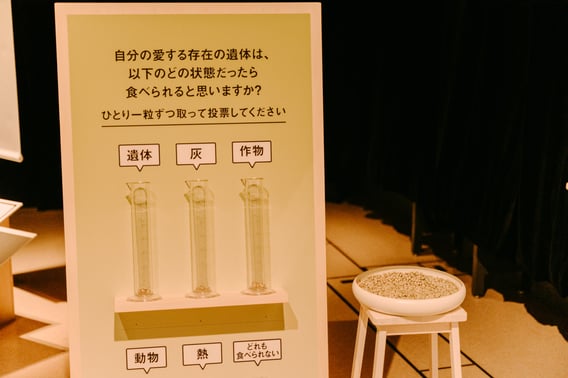

現役の早稲田大学の学生である大須賀亮祐さんを中心とするグループが制作した《死を変換する》は、遺体をどこまで変換すれば忌避感が薄れるのか、その境界線を調べるべく「どこまでなら食べられるか?」というラディカルな問いかけを来場者に投げかける作品です。

《死を変換する》大須賀亮祐+中根なつは+野島輝

《死を変換する》大須賀亮祐+中根なつは+野島輝

「新型コロナウイルスの蔓延により、人と物理的に触れないコミュニケーションが加速したと思ったんです。そこから肉体との距離感を考え始め、結果的に死と遺体の関係に注目しました。「遺体を食べる」とだけ聞くとショッキングですが、距離感を測るには適した設定だと考えました」(大須賀亮祐)

撮影・三田村亮

撮影・三田村亮

例えば「遺体を燃やした時に生じる熱で温めたお湯を飲めるか?」など、距離の取り方も実にユニーク。ここでは、どの状態だったら食べられるかという問いに対し、「遺体」「灰」「作物」「どれも食べられない」といった選択肢を用意して、来場者に問いかけました。

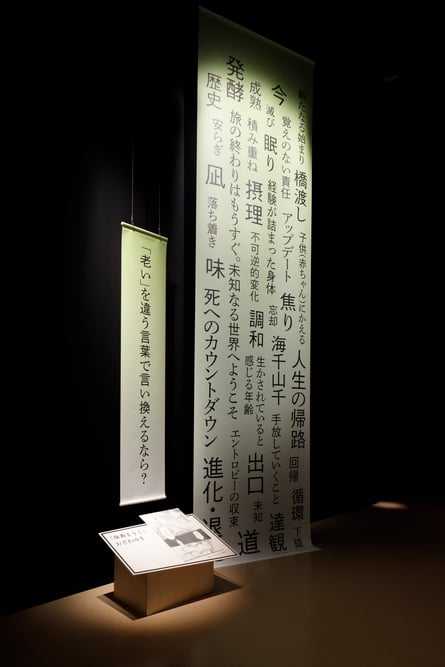

そして最後のテーマ「老いること、生きること」では、来場予約の際の事前アンケートから集めた」「老いを違う言葉で言い換えるなら?」という問いの回答事例と、80歳から新たな人生を選択していきる女性の物語を描いたおざわゆき『傘寿まりこ』とともに展示されています。「進化」と答える人もいれば、「退化」と答える人もいたほか、「発酵」「摂理」「人生の帰路」など多様な回答が見られました。

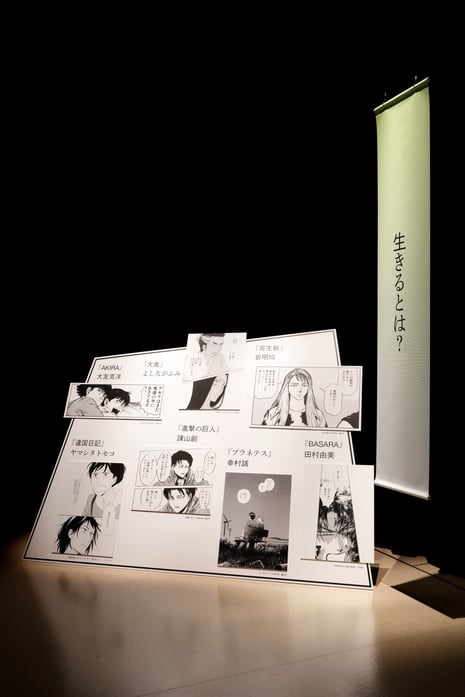

そして最後には『進撃の巨人』『AKIRA』『大奥』などの人気作品から、「生きるとは?」という問いのヒントとなるようなシーンが集められました。

「マンガはエンターテインメントですが、そのなかには哲学的な問いも多く見られます。こうやってまとめてみると、一つひとつの台詞やト書きがかなり練られていて、マンガは言葉の芸術なのだと感じます」(キュレーター 塚田有那)

遺言が書かれる瞬間を追体験する

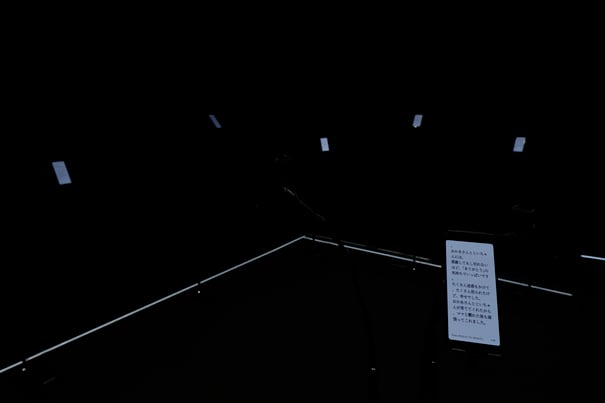

会場には、dividual inc.(ドミニク・チェン+遠藤拓己)によるインスタレーション《Type Trace/ Last Words(10分遺言)》も展示されています。これは、書いたり、消したり、ためらったりといった執筆プロセスをそのまま記録できるソフトウェア「TypeTrace」を用いて、自分がこの世を去ることを想定して書かれた「最後の言葉」を集めた作品です。遺言の宛先は家族や友人、ペットやモノまで多種多様、書いた人々も多岐にわたります。

《Type Trace/ Last Words(10分遺言)》

dividual inc.(ドミニク・チェン+遠藤拓己)

今回の「10分遺言」のメッセージは、すべて今回のEND展のために公募で集まったもの。会期中にもどんどんと更新され、若くは10代から高齢の方まで、幅広い世代による言葉が集まりました。会期中、場内ではすすり泣く声が聞こえてくることも。

「2019年にあいちトリエンナーレでこの作品を発表した時は、モニターを複数台並べて展示していたのですが、今回はスマートフォンを用いることにしました。これにより、鑑賞者は誰かによって紡がれた言葉と一対一で向き合うことになります。言い淀んだり、書き直したりといったプロセスを見ると、生身の人間と接しているような感覚でよりいっそう没入できたのではないかと思います」(作家 ドミニク・チェン)

(撮影・坂本麻人)

(撮影・坂本麻人)

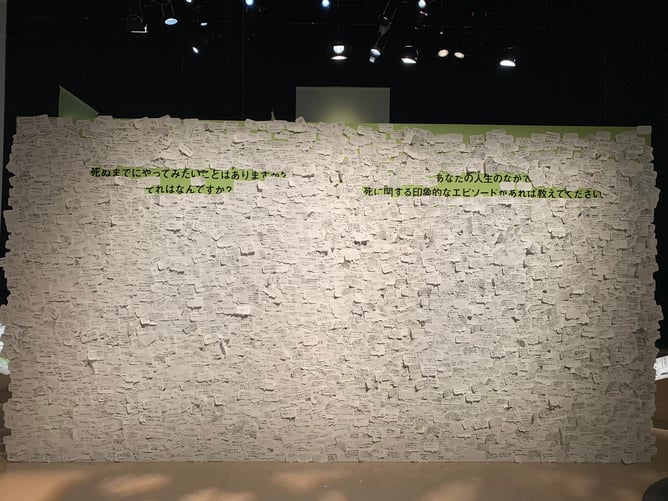

濃密な体験をした後は、コモンズペースへ。ここでは、水木しげるや諸星大二郎などのマンガと共に、参加者自身が自身の思いや経験を投稿できるボードが用意されています。ひとつめの問いは「死ぬまでにやってみたいことはありますか? それは何ですか?」、ふたつめは「あなたの人生のなかで印象的な死のエピソードがあれば教えてください」というもの。この二つの問いには、来場者が日に日に増えるにつれ、ボードを埋め尽くすほどのコメントシートが集まりました。普段は言い出せない、聞かれないと考えないような問いを前にしたとき、潜在的に抱えていた感情や思考が自然と放出されていく、そんな場所になっていたのかもしれません。

超高齢化時代の日本で、老いや死に向き合うこと

今回、この二子玉川で「END展」を共同主催した東急は、東急ラヴィエールなどの新事業を通じて、文化的で豊かな都市生活を次世代へつなぎ、Well-beingとSocial-harmonyを軸とした、サステナブルな街づくりを実現していきたいと語ります。

「東急は、交通事業も街づくりの一環と考えているようなところがあり、沿線での街づくりをとても大切にしています。そうしたなか、現在は高齢化も進み、人口構成や家族構成といった社会構造も大きく変化し、職場環境、地域社会といったコミュニティでの価値観も変化、多様化しているのに、家族の問題となると、まだまだ昔ながらの固定観念や社会規範に縛られることが多く、ライフエンディングの領域も産業として未成熟と言われます。

今回は思いのほか、若い世代の方の関心が高かったのですが、現在の日本社会ではあまりにも死が遠ざけられすぎていて、若い層もその不自然さに息苦しさを感じ、違和感や問題意識を抱いているのではないか、さらには今回のコロナ禍でそうした傾向がさらに高まっているのではないかと感じました。ご来場者のSNSやアンケートなどでは、「なぜか優しい気持ちになれた」「多くの方の考えに触れ、客観的に捉えることで、死が怖いものではないと感じられるようになった」「死生観には、ひとの価値観が現れていて、翻って自分はどう生きるのか考える良い機会となった」「もう1回行きたい、家族にも薦めたい」といった嬉しい声が多く寄せられました。

〈 Hiraql NOTE(ヒラクルノート)〉は、そんな気づきやきっかけを日常に持ち帰り、習慣化することを通じて、自分にとって大切なものや幸せについて考えるツールです。幅広い世代の方に、また、ご家族や大切な方と一緒に、是非、気軽に試してみてほしいですね」(東急ラヴィエール株式会社 石寺敏)

時を経ても変わらない価値観

現代は、加速する高齢化に加え、デジタル化によって老後やお墓、資産管理のあり方も多様化しています。そんな中、本展はテクノロジーが普及した先に変化する「死」だけでなく、民俗学など遠い過去から語り継がれる死生観にも注目しています。

「現代は技術革新に伴い、たった10年先すら予想できないくらい、すごいスピードで社会が変わっていきます。一方、民俗学が扱う古くから続く地域文化や土着信仰には共通する普遍的な死生観もあり、それは現代の私たちの考え方のなかにも受け継がれていますし、時に振り返ればとても未来的なヒントにも溢れていると思います。そうした広い視野をもって、これからの死生観の100年後、1000年後を想像していくのも面白いですよね」(キュレーター 塚田有那)

本展を通して、来場者の皆さんは個人や近しい存在の「死」を考え、自分の「生」をどう紡ぐかに思いを馳せることでしょう。同時に、死はどんな生物にも等しく訪れるものだからこそ、個々の範囲を超えた大きな視点で、「人間」と「死」の関係を考えることにつながります。「変化していくもの」と「変わらないもの」。慌ただしい日常のなか、時には足を止めて、周囲と、大切な人と語り合い、そしてなにより、ご自身と対話してみてはいかがでしょうか?その先に、よりポジティブな人生、それをとりまくよりよい社会の姿が見えてくるのではないでしょうか。