今年の初夏に開催した「END展 死から問うあなたの人生の物語」のアンケート結果をもとに、主催の東急ラヴィエール代表の石寺敏、キュレーターの Whole Universe 塚田有那、そしてEND展企画の発端となったHITE-Media代表・武蔵大学社会学部教授の庄司昌彦を交え「END展の何が人々を呼び寄せたのか?」「普段はタブー視されている死がなぜ受け入れられたのか?」などを考察するワークショップを実施。来場者の死に対する率直な考えや熱いご感想から、これから「Hiraql(ヒラクル)」ができることは何か、展望を考えてみました。

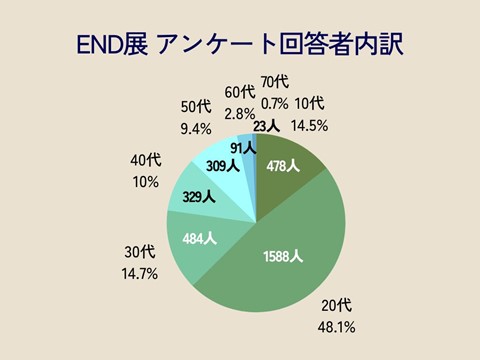

2022年5月27日〜6月8日の13日間にわたって開催され、およそ9600名が訪れた「END展 死から問うあなたの人生の物語」。SNSでも展覧会の感想が広く拡散されましたが、ご来場の方々には紙面によるアンケートも配布していました。すると、集まったのはなんと3000件を超えるご回答! 来場者数のおよそ3分の1という回答率の高さに、運営チームも驚きました。

1. END展は「死」を語り合える場だった!

他者の死生観を知る面白さ

まず死生観というものは、他人はおろか、自分がどんな価値観を持っているのかさえ考える機会がなかなかありません。それには、核家族化による親戚づきあいの減少や、会社・地域などの共同体意識の希薄化などが影響し、葬儀の規模の縮小化が進んだことで、死に触れる機会が減っているということが挙げられます。そのため、死について語ることを、億劫に感じる方も多いのではないでしょうか。

しかし、死というものは人間誰しもが当事者になる、自然なことがらです。また、高齢化の加速する日本において、このテーマについて考えることは、自分にとってより良い生き方を探すことにもつながるでしょう。

2021年11月にテクノロジーと社会をテーマに第1回を開催した「END展」は、2022年5月、東急ラヴィエール株式会社とタッグを組んでアップデート版を披露するにあたり、サブタイトルとして「死から問うあなたの人生の物語」を掲げ、死からバックキャスティング(未来から現在をさかのぼって思考するシナリオ手法)しながら十人十色の生き方を考えてもらいたいという想いを込めました。

その想いがご来場者にも伝わったのか、「この場だからこそ死生観を語れる安心感があった」「他者の死生観の一部を見ることができたのが印象的だった」など、END展の空間そのものが死生観を語れるセーフティゾーンとして機能していたことがうかがえる声が多数見られました。

「他者の死生観」を目にする機会は普段なかなかありませんが、END展では参加型のコーナーをいくつか設けることによってそれが可能になっていました。たとえば、会場に散りばめられた死にまつわる「問い」の中には、来場者がその場で回答を投票できる箇所もあり、リアルタイムでその結果を可視化していきました。自分自身の答えだけではなく、他の来場者の回答にも強く関心が向けられたようです。

このように、来場者同士が触発し合いながら死生観を語る、もしくは語りたくなる場所を提供できたことは、END展の大きな功績といえるのではないでしょうか。

「展覧会場は、日常とは異なる『メメント・モリ』の空間。それが通過儀礼となって、非日常だった死生観の話題を日常に持ち帰っていただくことができるのだと感じました」(塚田)

2.「死をひらく」

タブー視されてきた死を、地域に、公共にひらく

END展は来場者が安心して「死から問うあなたの人生の物語」と向き合い、そして10代から80代まで、世代を超えて対話できる場としての可能性を見出すことができました。しかし、普段の生活の中における「死」に目を向けると、まだまだひらかれていないのが現状です。では今後、地域社会にも死について語り合える雰囲気を持ち込むことはできないのでしょうか?

「近年、死は個人や家族のもの、という狭い関係性の中に押し込められてしまっていると思います。けれど、本来は家族だけではなく、地域などの共同体で死についての価値観など精神的な側面が共有されていましたよね。それに代替するような公共性がいま求められているのだと思います」(塚田)

アンケートの回答でも「死は誰にでもやってくるものだが、現在は病院や葬儀場などの施設に集約され、日常と切断されてしまっていることで具体的にイメージする機会を失い、結果として死への忌避感を強めているのではないか」という課題意識が見られました。

一方で、END展の反応を振り返ると、誰しもが潜在的に死について語りたい気持ちを持っているのかもしれないと感じさせられます。PodcastやTwitterのスペース機能などを使用し、熱くご感想を語ってくださった方もいらっしゃいました。

3.ネガティブな「老い」を再定義できないか?

一方で、「老いること」に対してネガティブなイメージが根づいており、そもそも死や老いのことを考えるのに抵抗がある、というご意見も散見されました。また、死がテーマの展覧会に対して、20〜30代の若年層の来場者の多さに驚かれる声も多かったです。

「『80代の知人を誘ったが気乗りせず、死について冷静に考えられるのはせいぜい60代くらいまでなのかも』というアンケートのご回答がありましたが、考えさせられる言葉ですね。今後、ご高齢の方にもお話をお伺いしてご協力いただけたら、より幅広い層に届く企画ができそうです」(庄司)

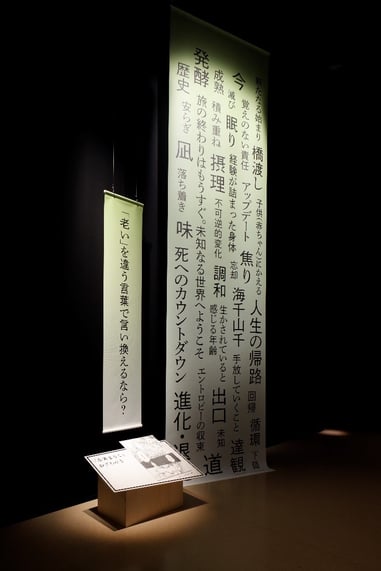

END展の会場内では、事前のご予約時にご協力いただいたアンケートから「老いを別の言葉で言い換えるなら?」という質問の回答を抜粋し、展示しました。

「老い」を違う言葉で言い換えるなら? という問いと、回答の一部をおざわゆきさんのマンガ『傘寿まりこ』のコマとともに展示。80歳を迎えた主人公のまりこが、自身の老いを受け入れながら新たな人生を選びとっていく物語は、どこかここに挙げられた回答のキーワードたちともリンクするようです。

こちらの展示には「人間は必ず老いていくが、その表現の仕方が人によって違い、前向きな捉え方やネガティブな捉え方、いろいろあって印象に残った」とのご感想をいただきました。「死へのカウントダウン」というストレートなものから「始まり」というようなキーワードを使われているものもあり、医療技術が進化し、平均寿命が延びている現代において、老いの解釈は多岐に拡がっていくのではないでしょうか。

はたまた、「明日を生きたいと願えるのはどんな感じだろうか? 20代の人がどうして老いを感じられるのだろうか? 老いていく自分の未来など想像しただけで吐き気がする。明日を思いやるにはどうすればいいのだろうか」という率直なご意見もありました。このような漠然とした不安な感情にこそ、Hiraql Lab. は向き合っていかなければなりません。

「わたしたちは、歳を重ねることを肯定的に捉え、自身の”来し方行く末”を、社会とのつながりの中で、次世代にスマートに引き継いでいけるようなサービスや仕組みをつくっていけないかと考えています。ちょっとしたきっかけかもしれないですが、そのサービスを使うことで、Well-being(自分らしい生き方)やSocial-harmony(社会・自然の共生)を満たせる生き方に近づき、日々の生活のありようも少しずつ変化していく。そんな積み重ねで、暮らしている街が「安全で便利で快適な街」であるだけでなく「これからを生きるに値する街」と感じてもらえるための取り組みに挑戦していきたいですね」(石寺)

「介護の問題をはじめ、老いや死に関してネガティブな側面があるのは当然のことだと思います。今後は福祉や医療現場など、死に近い環境にいる方々にインタビューをして、リアルな情報を開示していくことで、病や老いと向き合うことを考えていきたいですね」(塚田)

「Hiraql NOTEはオンラインサービスですが、本当に届けたい年代にはどのようなかたちならば届けられるのか、 Hiraql Lab. の活動ではそうした情報のアクセシビリティにも考慮したいですね」(塚田)

4.「弔い」の歴史・文化を知り、死生観をひろげる

ご来場者からの新たなアイデアとして、民俗学の観点からこれまでの「弔い」の歴史や文化に学んでみたいというアンケート回答もありました。マンガがそれぞれの死生観を喚起してくれたように、民俗学の祖・柳田國男による『遠野物語』など、ストーリーを媒介にすることが死と向き合う上での補助になることもありそうです。

五十嵐大介さんによる描き下ろし作品『「遠野物語」より』。『遠野物語』の中の「オット鳥」をモチーフにしたこの作品は、目に見えぬ人の魂を想起させる民間伝承の世界を見事に表現しており、受け手に余韻を残します。関連書籍『RE-END 死から問うテクノロジーと未来』(ビー・エヌ・エヌ)で全編をお読みいただけます。

「もし民俗学に焦点を当てたEND展をやるなら、フィクションから想像するのとはまた異なる、実際に手にとれる身近なモノから感じられる老いや死のカタチがあるかもしれません。地域の歴史や民俗を扱う資料館や博物館とのコラボレーションもぜひしてみたいです」(庄司)

「日本に限らず、中南米やアフリカの弔いなど馴染みのない死に関する文化を知ることで、新しい考え方が開かれて良さそうですね」(塚田)

「一概に民俗学といっても歴史的なことを扱うばかりではなく、故人のスマホはどうするのか、形を変えながら今でも受け継がれている盆踊りは私たちの生活と死者との関係にどのように寄与しているのかなど、現代を題材に語れることもたくさんあります」(庄司)

5.「生をひらく」死から見えてくるあなただけの生き方

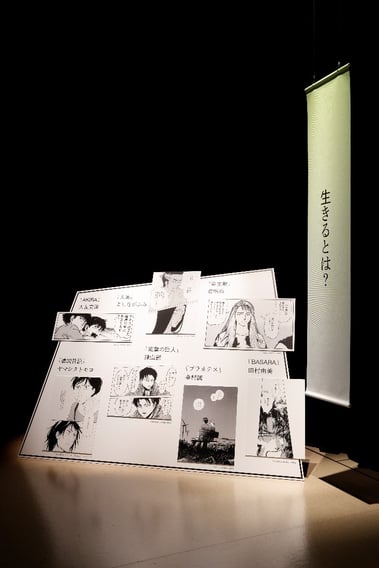

END展では、主に死に関するマンガの一コマを選び展示しましたが、最後には「生きるとは?」というテーマで7作品をピックアップしました。

大友克洋さんの『AKIRA』やよしながふみさんの『大奥』など、どう生きるかを真摯に訴えかけてくる一コマを厳選しました。死について考えをめぐらせたら、次はそれぞれの人生や幸せの在り方を設計していってもらいたい。それこそが「Hiraql」がみなさんにお届けしたいプロセスです。

大友克洋さんの『AKIRA』やよしながふみさんの『大奥』など、どう生きるかを真摯に訴えかけてくる一コマを厳選しました。死について考えをめぐらせたら、次はそれぞれの人生や幸せの在り方を設計していってもらいたい。それこそが「Hiraql」がみなさんにお届けしたいプロセスです。

死がタブー視されてしまう現状でも、「死」から「生」をバックキャスティングしてもらうことにより、「最近生きる気力がなく、つらい時期でしたが、この展示を知り、あらゆる方の死への意識、考え方を知ることができ、セラピーを受けたような感覚になりました」など、根源的な生きることへの欲求を掻き立てるような影響をもたらしました。マンガと問いによって死の思考実験を経たことが、結果として生き方を見つめなおし自身との対話が促され、前向きな心境の転換も起こしたようです。

「社会的属性によって形づくられたアイデンティティから解放された、本来の個としての自分をふりかえって、本当にやりたいことや生き方が露わになる場所をつくり続けたいです」(塚田)

6. END展の次にやりたい「死をひらく」活動は?

ここまでEND展のアンケート結果を振り返ってみて、今後Hiraql Lab.でどのような活動をしたいか、3人に聞いてみました。

「今日のワークショップを通して、生き方や老い方、死に方や弔い方などについて語らう場の必要性を強く実感しました。次回は大規模な展覧会というより、人々により身近なところで語り合うような場を作ってみるのも良いかもしれませんね。葬儀の後に親戚などが集まり食事を囲みながら故人や人生について語り合うように、住宅街や商店街といった日常的な風景の中に自然な対話を持ち込めないだろうかとイメージしています」(庄司)

「END展でも提示した問いかけからスピンアウトさせて、次は『死ぬまでにやりたいこと』からアプローチしてみてはどうかと考えています。本当にやりたいことを考えてみることで、世代を超えた対話にもつなげられたら良いですよね。簡単ではないテーマですし、これまでの“世間の常識”や“炎上リスク” を考慮すると、話題にするのを憚られるような側面もありますが、個人や社会、色々なレベル感で一歩踏み出す勇気が必要な時期に来ているのだろうと感じます」(石寺)

「人間ではない存在も含めたエコシステムとともに生きることを改めて意識するフェーズに入ってきているのかもしれないですね。死を個が引き受けるものになってしまっていることに課題感を持ち、脱人間中心的な思考が高まっている傾向が、樹木葬などのニーズにも顕著に表れているように思います。死を考えることが許されている公共空間の実現のために、まずは『冥界への想像力の入り口』となる場を提供したいです」(塚田)

Hiraql lab.では、普段なかなか向き合う機会がない死を考えることから自らの人生を振り返ったり、未来をどう生きたいか想像したりして、みなさんと共有し合えるようなコンテンツを企画中です。 詳細はこちらのHiraql WebサイトやTwitter(@hiraqllab)でも発信してまいりますので、ぜひチェックしてみてください。

また、誰でも無料でお使いいただけるオンラインノート「Hiraql NOTE」では自分史や親族、宝物などの大切なものリストから、夢の実現プラン、もしもの時のために周囲の人々に伝えておきたい自分の意志を記していくことができます。考えがまとまっていなくても大丈夫です。まずは書きたいと思える項目からアウトプットし、何度でも書き直すなどして、自分の生と向き合ってみませんか。