東急池上線が通る大田区池上。鎌倉時代から続く日蓮宗の大本山・池上本門寺を有し、どこか温かみを感じる歴史ある寺町として知られている。そんな池上に位置する日蓮宗の本妙院寺を会場としてお借りし、「END展 死から問うあなたの人生の物語」へ向けて、プレトークを実施した。本妙院ご住職の早水文秀さん、芥川賞受賞作家の朝吹真理子さん、東急株式会社から東浦亮典、そしてEND展キュレーターの塚田有那を交えて「人生100年時代の死」をテーマに対話が行われた。

東浦亮典(以下、東浦):東急株式会社(以下、東急)では、東京城西南地域などで 街づくりをおよそ100年にわたって行っている会社なんですけれども、超高齢社会を迎えるにあたり 、今まで取り扱ってこなかったライフエンディングサービス事業を展開するため、2021年春に東急ラヴィエール株式会社を立ち上げとともに、準備することになりました。

そんな折、私は割と 読書家を自負しているのですが、ふとリサーチのために『RE-END 死から問うテクノロジーと社会』(2021、ビー・エヌ・エヌ)を手に取り、こちらが現代社会の情報技術とマンガなど、考えてもみなかった切り口で死生観を展開していて、大変面白く読みました。そしてその関連イベントとして行われていた「END展 死×テクノロジー×社会=?」(2021、六本木・ANB Tokyo)にも足を運んだんです。

塚田有那(以下、塚田):ありがとうございました。昨年開催した「END展」では、死と関わりがあまり無さそうな20代〜30代の若い世代に多く来ていただいたことが印象的でしたね。今回は、東急のように社会と密接につながっている企業と、END展という機会を通して、共に考え、新たな社会への提言ができればと期待しています。

朝吹真理子(以下、朝吹): 昨年の「END展」も観に行きましたが、 会場のある六本木 が、「死」を連想しやすい場所だったんです。以前、小説を書いているときに知ったことなのですが、 徳川幕府2代目将軍の徳川秀忠の正室・江姫が亡くなったあと 、荼毘に付された場所が、麻布が原(六本木)なんです。 大量の沈香とともに遺体が燃やされて、 乃木坂駅から飯倉のあたりまで香りの煙がひろがっていて、その煙に沿ってお寺ができました。 だからあの会場で「END展」が開催されていたのにもしっくりきていて。その時は、たくさんの人々の言葉が紡がれたボードが積み上げられた塔の展示が印象に残りました。

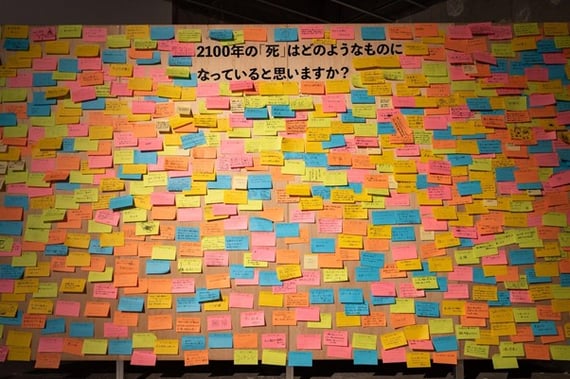

2021年11月3日〜14日「END展 死×テクノロジー×未来=?」会場風景

2021年11月3日〜14日「END展 死×テクノロジー×未来=?」会場風景(ANB Tokyo /東京・六本木)

塚田:その塔は、「END展」開催前に実施したアンケートの「死に関する印象的な夢や出来事はありますか?」という問いに対する回答を並べたもので、想定していた以上にたくさんの面白い回答が集まりました。

「祖母が、亡くなる直前に『霊界から招待状とビールが来た!』と言って飛び起きた」「家族が亡くなった時間ぴったりに時計が止まった」など、あの世との接続を感じさせるようなものから、「コロナ禍で祖母の死に立ち会えず、今もお骨を持ち歩いている」といった近年ならではのリアルなエピソードまで、普段の会話では知人・友人にも話さないような内容を、問いかけられることで初めて吐き出すきっかけになったのかなと思います。

また、最後に設置した「2100年の死はどうなっていると思いますか?」という問いのボードに関しては、ボードが埋め尽くされるほどの様々な答えが集まりました。他の鑑賞者たちの言葉に触発され、自分もアウトプットしたいという気持ちが喚起されたのではないでしょうか。

縮小していくお墓や葬儀のカタチ

塚田:早水さんから見て、コロナ禍によってお墓や葬儀の在り方について変わったと感じることはありますか?

早水文秀(以下、早水):コロナ禍で変化したというよりも、ここ10〜20年の時代による変化が大きいかなと思います。昔であれば、大勢の人が弔いの場に集まっていたんですけれども、段々と人数が減り、今では家族葬や密葬*のかたちを選ぶ人も増え、規模が小さくなっていった印象です。こうした変化がコロナ禍でより加速化したと思いますね。

*密葬…一般の参列者を呼んで行う「本葬」の前に、近親者だけで内々に執り行う葬儀。しかし現在では「本葬」を行わずに「密葬」だけで済ませる例も少なくないという。

塚田:その理由としては大企業勤めでも親族まで付き合う機会が減ったり、形式化した儀式への準備や実施に億劫になったりと、様々な文脈があると思うのですが、主にはどのような背景が考えられるのでしょうか。

早水:死は、忌避しようにもできない、誰もがいつかは迎えることなんだけれども、身近ではなくなっていると思いますね。昔は関係する親戚や兄弟姉妹の数も多かったので、小さい頃から葬儀に立ち会う機会が自然と多かったと思いますが、核家族化などで死を経験する機会が減っている。死が遠くなると現実味がなくなってしまうのかもしれません。

東浦:私も実はこの歳になるまで近しい人の死を経験してこなかったんですが、昨年と今年に義父と実父が続けて亡くなりました。長患いでもない突然のことだったので、本人たちもそんなすぐに死ぬつもりではなかったでしょうし、遺された家族もびっくりというような状況でした。遺言もなく、一度も家族で死について話をしたことがないなかで、葬儀や相続しかり、もっと素朴なところで「父たちは自分が亡くなった後にどうしてほしかったのか」が全くわからなかったことが悔やまれます。

死者を自分の中に取り込めるか?

朝吹: 生きることの傍らには常に死があると思うのですが、今の生活だと忘れそうになってしまいます。私の友人にはぬか漬けを続けている人が多いのですが、ぬかをかき混ぜる際に手から常在菌が床に移りますよね。もしその人が亡くなったとしても、ぬかを分けてもらったり食べたりすることで、まだそこに生きていると感じられるのではないかと思ったりします。 身体はあくまでも個が保有する情報のひとつであって、 はっきりとした個体ではなく、もっとささやかで曖昧なものだと思います。

また、私にとっては好きな存在を 食べてみたいという思いが 昔からあります 。勝新太郎が弟を亡くしたときに、泣きながら遺骨を食べていたというエピソードが知られていますが、私も猫や両親が亡くなったら食べてみたいなとも考えたりもします。

塚田:今回のEND展に出展した早稲田大学の学生たちの作品《死を変換する》(大須賀亮祐+中根なつは+野島輝)は、作家の大須賀くんが愛犬を亡くしたことをきっかけに作られた作品です。亡くなったら、火葬されて骨になり、灰になり、または熱になり、と色々な物質に変換されていくけれども、どの状態であれば食べられるのか。そんな問いかけをする挑戦的な作品となっています。

想いを手向けるためには、場所が必要?

早水:私は、人が亡くなって埋葬されるというプロセスがすごく大事だと思っています。そこには、亡くなった本人だけではなく、遺された人の想いがありますよね。最近では散骨を選ぶ人が多くなりましたが、ご遺族がどこに向かって手を合わせて良いかわからないという声を聞くようになりました。やはり何か対象物がないと、想いを手向けにくいということを感じさせられます。

朝吹:私の家族は、皆で相談して、5年ほど前に墓じまいをしました。そのため先祖のお墓はもちろん、これから両親が入る場所もありません。散骨するといっても、一体どこにすればいいのかまだわかっていません。ただ、以前飼っていた猫が亡くなった際は、分骨して家の各部屋に置いていますね。猫が好きだった部屋の端やトタンの側などに写真や毛などを置いて、小さな祭壇のようなものをつくりました。そこに話しかけたりもしているのですが、無形のものに祈る難しさは分かる気がします。

塚田:HITE-Mediaのメンバーでマンガ家の小沢高広さんは、ご家族が亡くなった際に散骨を業者に頼んだところ、散骨位置がGPSデータになって返ってきたそうです(笑)。そうなると今度は、死者に想いを馳せる対象は、一体どこになっていくんだろうという疑問が湧きますね。

東浦:我が家僕は神道なので、死後も自然と一体になって神様になると思うと、あまり悲しさを感じることはないんですよ。特定の場所ではなく、神社があったら手を合わせるようにしています。

塚田:とある神社の宮司さんから聞いた話では、神社に永代供養を相談される例が増えてきているそうです。これからは神社や山など、不変で存在し続けるであろう場所のなかに、死が溶け合っていくのかもしれないと思います。

デジタルデータは死の対象になりうるか

塚田:デジタル化の影響によって、死のイメージはどう変化していくと思われますか?

東浦:SNSでは「何年前の今日はこんな様子でした」と、既に死んだ人のにこやかな顔が出て来ることありますよね。そうなると、スマホのなかではいつでも会える感覚があります。

早水:死んだら何もなくなるという根源的恐怖に対して、やはりどんなかたちであっても頼る場所や対象が必要だと思います。人々の存在がデジタルデータによって死後も残りうるという時代において、死とはなんだろうと改めて考えさせられますね。私はデータ自体は、たとえ人格を持ったAIであっても、生きてはいないと思うので、それが残り続けることの意味を問いたいです。私の師匠である父は既に亡くなっていますが、もしまだ生きていたら聞いてみたいことがたくさんあります。ではAIとして師匠が存在し続けていて、その質問に答えてもらえたとして、果たしてそれが本当に聞きたかったことなのかは、個人的には甚だ疑問に感じます。

塚田:データとしてだったら、理論上は未来永劫残せるともいえますが、受け取る側の人々にも寿命がありますよね。死後数年くらいは伝播する手段にもなると思いますが、では何十年後も死者のデータに思いを馳せられるかと考えると、難しい気もしています。クリエイターの作品などを100年後にも残すアーカイブとしての意義は別にあると思いますが、一個人としてのデータの存在感は一体どんなものになっていくのかは興味がありますね。

(後編へ続く)

こちらのプレトーク全編は、HITE-Media公式YouTubeチャンネルでも視聴することができます(視聴無料)