END展に関しては、すでにHiraqlヒントコラムや報道記事などでは、既に語りつくされた印象がありますが、参加者・生活者の視点、つまり「わたしは何を感じたか」「隣の人はどう考えたか」といった内面的な掘り下げにも関心がありますよね。

本稿は、東急㈱のフューチャーデザインラボの実施する「社員がやってみた!」シリーズ(東急グループのサービスや施設を実際に利用して、社員がユーザー目線でレポートする企画)とのタイアップによるレポートです。

今回レポートしてくれた植村さんも、いざ、ユーザー目線でのレポートします!とは言っても、この展覧会はひとりで消化しきれなかったとのことで、同じくEND展に足を運んだものの消化できていないという、荻野さんとの感想戦、対談という形式をとることになりました。

まず“問い”から始める

植村:というわけで。END展、すごかったですよね。

荻野:いやー……。すごかったですね。問いの一つひとつが大きすぎてその場で受け止められなかったですよね。

植村:そうなんですよ!なので、これは実際に行った人と話すしかないな、と。

荻野:僕、この展示の前に小学生くらいの男の子がたたずんでいた光景がすごく衝撃的だったんですけど。

遺体をどこまで変換すれば忌避感が薄れるのか、その境界線を可視化するため「どの状態なら遺体を食べられるか?」という問いを投げかけた作品

荻野:何を思ったんだろうなあ。「死」が高齢者だけのものではない、ということはあらためて感じましたね。

植村:はい。会場にもすごくいろんな世代の人が来ていて。

荻野:東急ラヴィエールという会社が立ち上がって、サービスをPRする前に、まず「そもそも死って何なのか」とか、「その周辺にあるものって何だろう」ということを問う展覧会を開催した、っていうことが本当にすごいな、と。サービスより前にまず「問い」から始めるって、すごい素敵だなと思いましたね。

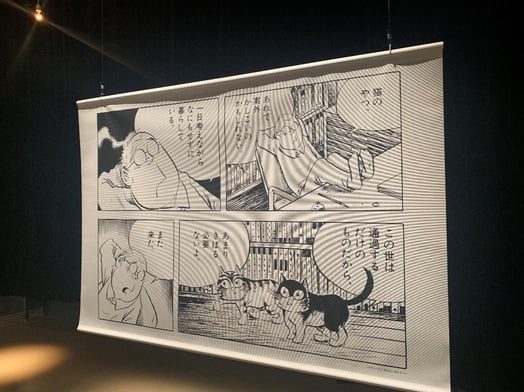

植村:ほんとに!こんな「死」と真っ向から向き合う企画で、しかもマンガとセット。「これは行かねば!」となぜかすごく思いました。

荻野:ラヴィエールが、「人の死には定型がないこと」を前提に考えているんだな、とすごい感じましたね。「こうすれば幸せに死を迎えられるよ!」というフォーマットなんかつくれないよね、って。一人ひとりに寄り添います、という宣言でもあるような。

植村:ああー。なるほどなあ。そういう意味でもやっぱりあらためてすごい展覧会でしたね。

どこまでが自分なんだろう?

荻野:あとからすごくじわじわくる展覧会で。僕は「自分ってなんだろう」っていうことをすごく思いましたね。どこまでが自分なんだろう、という。展覧会に関連して開催されたイベントでも話されていましたが「死んだおばあちゃんが育てていた〝ぬか床〟に生きている常在菌もおばあちゃんといえるのか?」みたいなこととか、自分と関わった人たちの中にも自分の一部があるんじゃないか、とか。

例えば、モノ。祖母が買ってくれてずっと大切にしている羽毛布団があるんですけど、祖母のお墓に行くよりもその布団にくるまっているほうが祖母を感じるなあ、とか。

本妙院にて開催された「これからの死生観」について語り合うトークイベント。アーカイブも視聴できます!

植村:それはちょっとわかる気がします。

荻野:あと例えば、バショ。僕の祖母の家は群馬県の伊勢崎市にあって、小さいころから夏休みとかに遊びに行っていたんですけど。

植村:はい。お布団を買ってくれたおばあちゃん。

荻野:その祖母が亡くなって、祖父しかいないその家に向かう途中でふと伊勢崎が伊勢崎でなくなった感覚があって。そのときに、まち(バショ)が記憶と密接に関わっていると気づいたんですよね。僕の場合、伊勢崎市は夏休みに遊びに行くと祖父と祖母がいて、そこにいとこたちも来てみんなでごはん食べて遊んで、っていう記憶とセットになっていました。だから生まれて初めて祖母がいない伊勢崎市に行って、祖母の死を強く感じました。人が一人亡くなる、ということは、まちの記憶を別のものにしてしまうくらいの力があるんだな、と。

植村:うわあ。なるほど……。そうか。わたしは隣の家に祖母が住んでいるという環境だったから、「死」と「まち」がそんな風に結びつくなんて思いもしなかったです。

荻野:まちと「死」の距離って遠くなっていると思うんですよね。沖縄だとお墓の前で宴会ができる仕様になってるんですけど(笑)、都市部のお墓はいまや分譲マンションみたいになっていますし。そうなるとやっぱりモノのほうが日々、その人のことを近くに感じられる気がしますね。

植村:わたしも亡くなった祖母のアクセサリーとか洋服とか普段から使っていますけど、そのたびに祖母を思い出しますし、そう考えると、生きているときよりも亡くなってからのほうが祖母のことを思う機会は増えたかもしれないです。

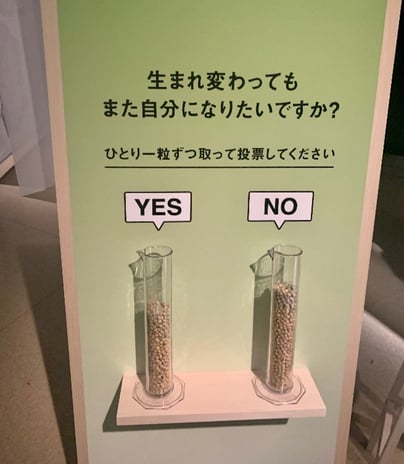

生まれ変わってもまた自分になりたいですか?

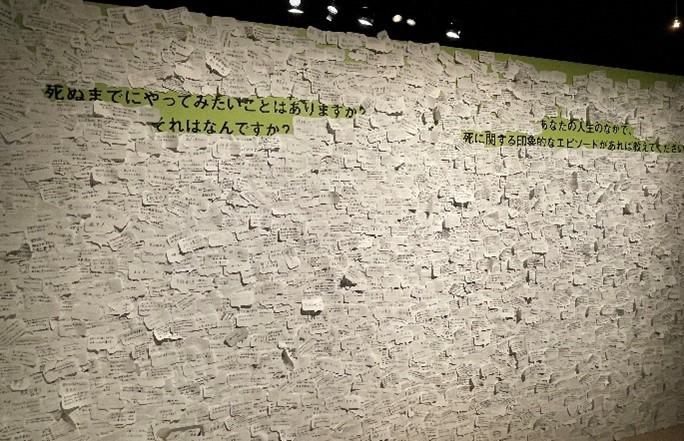

死ぬまでにやってみたいことはありますか?それはなんですか?

荻野:話は戻りますが「そもそも自分ってなんだろう?」ということが、この展覧会がくれたひとつの大きな問いだった気がします。

植村:はい。わたしもやっぱり「死」そのものよりも「自分」について考えました。この問いって荻野さんどちらに投票しました?

荻野:僕、これも含めて、自分からアウトプットするものにはどれも参加できなかったです。その場で答えが出なくて。

植村:わたしもです。先ほどの話にもあったように、そもそも「自分」の定義もあいまいだし。もう一度この人生をやりなおすのか、同じ人間として別の人生を生きるのか、あるいは魂みたいなものは自分のまま別人の人生を生きるのか……。いずれにしてもその場では答えは出なかったので、とりあえず会場を一周したら答えが出るかも、と思ったんですが。出口まで来たところで打ちのめされました。

来場者の回答で埋め尽くされたボード

植村:「死ぬまでにやってみたいことはありますか?それはなんですか?」という問いにも、なんにも答えが浮かばなかったんです!ものすごいショックで(笑)。みなさんこんなに答えているのに、わたしにはなんにもない!と。

荻野:ああ、何かしらの答えがみつかるかと思っていたのに、なんにも出てこなかったからショックだったんですね。

植村:そうなんです。大量のポストイットを読む気にもなれず、愕然として会場を出たんですが、帰り道にふと「わたしは自分の人生を生きていないのではないか」という気がしてきて。

荻野:あー。なるほど。「自分そのもの」というより「自分の生き方」というところにいったんですね。

植村:しかもその日、誕生日だったんですよ!

荻野:それはなおさら……!(笑)

たいせつなのは、じぶんのしたいことを、じぶんで知ってるってことだよ。byスナフキン*

荻野:考えてみた結果、どうでした?なにか変わったりしました?

植村:「やりたいこと」というワードから、スナフキンの名言を思い出したんですけど。「たいせつなのは、じぶんのしたいことを、じぶんで知ってるってことだよ」っていう。

荻野:おぉ、スナフキンですか!

植村:これ、どういう場面で出てくるセリフかというと、お腹いっぱいになって眠くなったリトルミイ*の「ねむくなっちゃったわ。いつも、ポケットの中が、いちばんよくねむれるの」というセリフを受けての返事なんですよ。あらためて原作を読んで、「やりたいこと」ってそんな大それたことじゃないじゃん!と思ったんですよね。

(*スナフキン/リトルミイ:トーベ・ヤンソン作のムーミンシリーズに登場するキャラクター。この名言が出てくるのは『ムーミン谷の夏まつり』)

荻野:ああ、「何かを成し遂げる」とか、「何者かになる」とか、「社会を変革する」とかそういうことではなく。

植村:そうです。で、日々の些細な「やりたいこと」をわたしはめちゃくちゃ無視して生きてるんじゃないか、と。このスナフキンの名言も、英訳だと「したいこと」は「your own mind」となっていて。

荻野:なるほど。自分の意思というか、心の声、みたいな感じですね。

植村:その視点で振り返ってみると、たとえば「母親だから~すべき」「こうあるべき」みたいな思い込みに縛られて、自分の心の声に耳を傾けることすらしていなかったかも、と思えてきて。見えない他人の目ばかりを気にして生きている、というか。

荻野:日本みたいな協調とか調和を重んじる社会で暮らしていると、いざ「自分がどうしたいか」と聞かれると答えに詰まる、という人は多いのかもしれないですね。

植村:なるほど、そうですね。それはありそう。同調圧力も強いし。

荻野:そうそう。そんな「協調」の社会で生きていて、今回この展覧会をきっかけにいきなりドン!と自分にスポットライトが当たっちゃったわけですもんね。これまでそれぞれのコミュニティのなかで求められる自分の役割を一生懸命全うしてきたのに、いきなり一人で舞台に立たされて「はい!ソロです!どうぞ!」「え!な、なに弾いたらいいの!」みたいな(笑)

植村:ああー!それそれ!それだー!

荻野:日常生活で自己表現の場ってなかなかないですもんね。

植村:ひとまず、「お昼ごはんなに食べたい?」と聞かれて「なんでもいい」って答えるのはやめようと思って(笑)。わたしはいま、なにを食べたいのかな?と集中して自分の心の声を聞くようにしています。

荻野:ちゃんとアクションを起こしている!(笑)

植村:あと、そうやって些細なことでも自分の心の声を聞いて選択する、というのを意識したら周りの人のことも許せるようになってきて。

荻野:ああー。なるほど。怒涛のワンオペ生活の中で。

植村:そう!(笑)「なんでわたしばっかり!」とほんとに毎日イライラしてたんですけど。冷静に考えてみたら、誰に頼まれているわけでもないし、やらされているわけでもなく。自分が勝手に「すべき!」と思い込んでいただけだったな、ということが多々あって。やりたくないことはやらなくていいし、やりたいと思えばやればいい。常に自分が気持ちよくいられるほうを選択していけばいいんだと思ったら、他人にも要求とか変な期待をしなくなりました。

何者でもない、ただの「わたし」を忘れてた!

荻野:その「役割」というか、それぞれのコミュニティの中で「こうあるべき」みたいなことって、「自分とは?」という問いにつながる気がしますね。たとえば「母」の植村さん、「会社員」の植村さん、というふうに人との関係性の中でいろんな自分がいて。でもその役割がはずれた「わたし」っていう存在もいるんだ、ということに今回気づかされた感じかもしれないですね。

植村:たしかに!「わたし」を大事にしなきゃ!って。ごめん!って感じです。わたしに。

荻野:そういうことですよね。いたじゃん!ていう「自分」の発見と、大事にしなきゃっていう気づき。いろんな「自分」がいて、その全部が「自分」なんだと捉えられると、霧のようだった「自分」がはっきり見えてきて、これから何をしたいのかとか、どう生きていきたいかとか、具体的に見えてくるのかもしれないですね。

植村:そうですね。ほんとに。あの、わたし、ぜんぶ「非常勤」だと思うことにしたんですよ。

荻野:なるほど(笑)

植村:母も妻も会社員もぜんぶ非常勤。責任取らない、とかそういうことじゃなくて。「~すべき」に縛られそうになったら「いやいや、わたし非常勤だし!」「あぶないあぶない!」って一歩引いて見る、というか。一回「わたし」に戻る。

荻野:いいですね!

一度立ち止まって、「自分」について考えてみることのススメ

荻野:「死」をテーマにした展覧会なんだけど、それをきっかけに今までどう生きてきたのかとか、今ほんとに生きているのか?(笑)とか、これからどう生きようかとか、「生」のことを考えたってことですね。いやー、おもしろいですね。

植村:死んじゃったらね。もうどうにもできないから「死」は残された周りの人のもの。それとは反対に、その瞬間を迎えるまでの「生」は自分のもの、という当たり前のことに気づかされました。こうやって一度立ち止まって考えることができてほんとによかったです!

荻野:だいじですよね。だいじだとはわかっているけど、日々忙しく過ごしていたらなかなか立ち止まって考える機会ってないですもんね。ほんとにいい展覧会でしたね。

植村:なんというか、すごく楽になったんですよね。キツかった上着を一枚脱いだというか脱皮したというか。しかも自分の中で2ヶ月(※この対談は7月末に行われました)も発酵させたものを、こうやって共有させていただけたのもすごくよかったです!ありがとうございました。

荻野:こんな対話をいろんな人とお昼休みとかにやりたいですよね。ふらっと!

植村:あー、それいいですね!やりましょう!

というわけで、END展に行かれた方はもちろん、行かれていない方でもどなたでも、ぜひぜひお話ししましょう!という「対話を広げていくアイデア」で今回の座談会は幕を閉じました。

【プロフィール】

植村麻紀子:東急(株)人材戦略室/期間限定NP編集部員

福岡県出身。一男一女の母。お葬式は生前に関わった人に広く来てもらって、結婚式の二次会的に楽しくやりたい。自分の死がハブになるような。そこで流すセットリストもspotifyにて日々更新中。END展でも1コマ展示されていた『違国日記』(ヤマシタトモコ)が自分の中のマンガ大賞。

荻野章太:東急(株)ビル運用事業部

ドイツ・デュッセルドルフ出身。